La meilleure façon d’être de gauche, c’est d’être libéral

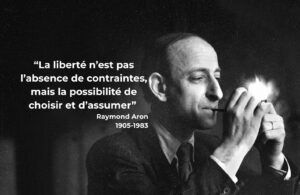

Raymond Aron rappelait que « la liberté n’est pas l’absence de contraintes, mais la possibilité de choisir et d’assumer », une phrase, il résumait toute la grandeur du libéralisme véritable : la liberté n’y est jamais un droit sans devoir, mais une responsabilité vécue.

Aron, être libre, ce n’est pas faire ce que l’on veut, c’est vouloir ce que l’on fait, c’est-à-dire agir en conscience, en mesurant la portée de ses choix sur autrui et sur la société. C’est cette confiance lucide dans l’individu, alliée à une exigence morale, qui fonde un libéralisme profondément humaniste. Dans cette perspective, la solidarité n’est pas une concession à la faiblesse, mais l’expression collective d’une responsabilité partagée. Le libéralisme ainsi compris ne s’oppose pas à la justice sociale : il en est la condition la plus durable.

Libéralisme : la liberté comme exigence de responsabilité

On oublie souvent que le libéralisme n’est pas seulement une doctrine économique, mais d’abord une philosophie morale. Il repose sur une conviction simple, presque anthropologique : l’homme est capable de se gouverner lui-même. Cette confiance dans la liberté individuelle n’est pas naïve, elle s’accompagne d’une exigence fondamentale : la responsabilité. La liberté sans responsabilité n’est qu’un caprice ; la responsabilité sans liberté, une servitude.

Dans la pensée libérale authentique, la liberté n’est donc pas un droit sans contrepartie, mais une tâche. Être libre, c’est répondre de ses actes, en assumer les conséquences, et reconnaître que son comportement a un impact sur autrui. Cette responsabilité se déploie à deux niveaux : individuel et collectif. Individuel, parce que chacun doit agir avec probité et rigueur dans sa vie personnelle ; collectif, parce que chacun contribue, par son comportement, à la cohésion de la société tout entière.

C’est ici que se joue le lien profond entre libéralisme et solidarité. Contrairement à une idée reçue, le libéralisme n’est pas l’ennemi du modèle social : il en est la condition de possibilité. Un système de solidarité durable ne peut exister que si chacun agit avec conscience, respect et rigueur. Si la solidarité repose sur la responsabilité, elle s’effondre dès que s’installe la dérive inverse : l’assistanat, la fraude, le détournement des règles ou le relâchement dans leur application.

Ainsi, un véritable libéral considère que la soutenabilité du modèle social est un devoir civique. Le respect du système, qu’il s’agisse du paiement de l’impôt, de la lutte contre la fraude sociale, fiscale ou de la gestion rigoureuse des dépenses publiques, est un acte de responsabilité collective. Chacun doit contribuer à la mesure de ses moyens, mais aussi veiller à ce que les règles du jeu soient respectées par tous. La fraude, qu’elle soit fiscale, sociale ou d’une autre nature, est une trahison de la solidarité, un affaiblissement du lien civique.

C’est pourquoi, loin d’opposer réforme et solidarité, le libéralisme authentique appelle à les conjuguer. Réformer, ce n’est pas renoncer à la protection sociale, c’est la renforcer en la rendant soutenable. C’est refuser la complaisance envers les abus qui sapent la confiance collective. C’est comprendre que la solidarité durable suppose la rigueur, tout comme la liberté suppose la responsabilité.

À l’heure de la « déresponsabilisation tranquille » , il est urgent de rappeler cette vérité simple : un système social n’est viable que si chacun y croit, y contribue et le protège. En ce sens, le libéralisme n’est pas le contraire de la justice sociale ; il en est le fondement moral.

Voilà pour moi, la meilleure façon d’être « de gauche », c’est d’être profondément de droite, c’est-à-dire de croire que la liberté et la responsabilité sont les deux piliers sur lesquels toute solidarité humaine peut durablement exister.