Guerre hybride : une menace sans frontières, une défense à reconstruire

J’ai eu l’occasion de participer à l’émission QR consacrée aux guerres hybrides, ces nouvelles formes de conflit où la ligne de front a disparu, où l’ennemi peut surgir n’importe où, n’importe quand, sans uniforme ni drapeau. Cette émission soulève une réalité stratégique que nous ne pouvons plus ignorer : la guerre hybride est devenue la norme, pas l’exception.

Résumé de mes interventions dans l’émission QR

J’ai d’abord voulu mettre en lumière la fragmentation de nos lignes de défense face à des menaces qui, désormais, ne respectent plus aucun périmètre classique. Dans un monde où une cyberattaque peut paralyser un hôpital, un drone peut cibler une PME, ou une campagne de désinformation peut semer la panique dans la population, il n’y a plus de front clairement défini. Ce changement radical nous oblige à repenser la sécurité non pas comme un ensemble de zones protégées de manière étanche, mais comme un continuum de vulnérabilités qu’il faut couvrir dans leur globalité.

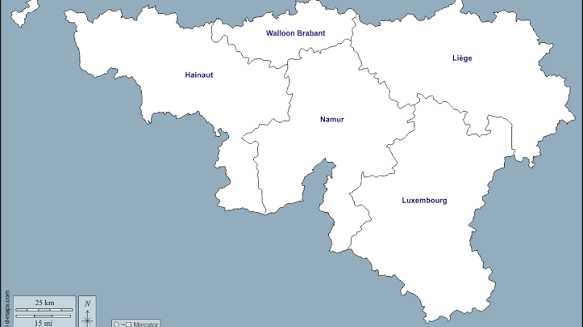

Cette fragmentation est également institutionnelle. Aujourd’hui, les forces armées se concentrent sur les enjeux stratégiques traditionnels, tandis que la police protège les espaces civils. Entre les deux, pourtant, de nombreuses zones critiques restent sans protection claire : les hôpitaux, les commerces, les infrastructures régionales ou locales ne sont souvent couverts par aucune structure de défense réellement opérationnelle. Les organes comme le Conseil national de sécurité existent, bien sûr, mais ils ne sont pas conçus pour intervenir au quotidien. Ce sont des lieux de coordination politique, pas des postes de commandement opérationnels. Pour répondre efficacement aux menaces hybrides, il faut créer une gouvernance intégrée, continue et transversale, capable de détecter, analyser et répondre aux attaques — qu’elles soient physiques, numériques ou informationnelles.

J’ai également insisté sur l’importance des cadres juridiques et réglementaires, à commencer par la directive européenne NIS2. Ce texte impose des standards de cybersécurité à un certain nombre d’entités critiques, comme celles actives dans les domaines de l’énergie, de la santé ou du transport. C’est une avancée importante, qui contribue à hausser le niveau moyen de protection numérique dans les secteurs essentiels. Toutefois, cette régulation ne suffit pas à elle seule à répondre à la complexité et à la vitesse d’évolution des menaces hybrides. Il faut aller plus loin, en coordonnant les actions, en partageant mieux l’information, et en anticipant les nouvelles formes d’agression que les textes actuels ne couvrent pas encore.

Un point essentiel que j’ai tenu à souligner concerne le déséquilibre croissant entre le coût des attaques et celui de la défense. Aujourd’hui, un drone filoguidé, conçu pour éviter les brouillages classiques, peut être fabriqué ou acheté pour quelques centaines ou milliers d’euros, et provoquer des dégâts considérables. Il est difficile à repérer, facile à déployer depuis un lieu anodin, et quasiment impossible à neutraliser à temps. Face à cela, nous investissons des milliards dans des équipements lourds (avions, chars, missiles…) dont la livraison prend parfois dix ans. Ces outils conservent leur utilité dans des conflits de haute intensité, mais ils sont inadaptés à des menaces hybrides, mobiles, imprévisibles et bon marché.

Nous devons réaligner nos ambitions budgétaires et stratégiques. Si chaque appareil de haute technologie coûte des dizaines de millions d’euros, et que la menace vient d’un engin de 500 euros lancé depuis un parking, il faut bien reconnaître que notre modèle est en décalage avec la réalité du terrain. Il est temps de revoir notre doctrine d’achat, d’accélérer l’intégration de technologies légères, agiles, et de renforcer notre capacité de réaction à court terme. Il ne s’agit pas de renoncer à l’investissement de long terme, mais de compléter notre arsenal par une stratégie plus souple, plus réactive, et mieux adaptée aux menaces contemporaines.

Une surface d’attaque totale, une réponse encore trop partielle

Ce nouveau théâtre d’opérations, où toute cible peut devenir stratégique, impose une rupture dans notre manière de concevoir la sécurité. Il ne s’agit plus simplement de défendre des frontières physiques, mais bien de protéger l’ensemble de notre société, ses infrastructures, ses entreprises, ses institutions, et même ses individus contre des menaces de plus en plus hybrides, mobiles et imprévisibles.

Face à cette réalité, notre réponse reste trop partielle et trop lente. Nos modèles de défense sont encore largement structurés autour de logiques industrielles lourdes, pensées pour des conflits de haute intensité, avec des cycles d’investissement étalés sur dix, quinze, voire vingt ans. Or, c’est là que réside un paradoxe stratégique majeur : même si ils sont indispensables dans notre arsenal, nous consacrons des milliards à l’achat d’avions de combat de dernière génération, comme les F-35, dont la livraison interviendra parfois bien après que les menaces actuelles auront évolué ou changé de forme. Pendant ce temps, la menace réelle vient souvent d’outils bien plus accessibles, comme des drones bon marché, disponibles immédiatement, difficiles à détecter, et capables de frapper rapidement pour un coût dérisoire.

Ce déséquilibre entre le coût d’attaque et le coût de défense souligne à quel point notre approche doit évoluer. Dans un monde où la technologie progresse à une vitesse fulgurante, la rapidité d’évolution doit devenir un critère stratégique à part entière. Car investir aujourd’hui dans des équipements qui ne seront opérationnels qu’en 2035, c’est prendre le risque d’être livré demain d’un matériel déjà inadapté aux réalités des guerres d’aujourd’hui.

C’est pourquoi nous devons réinterroger notre doctrine d’achat, nos priorités d’investissement, et notre vision de la défense. Il ne s’agit pas de renoncer aux équipements lourds lorsqu’ils sont nécessaires, mais d’intégrer pleinement les notions de réactivité, d’agilité et d’innovation dans notre planification stratégique. La résilience ne se construit pas uniquement avec du blindé, mais avec de l’intelligence, de la souplesse, et une capacité d’adaptation permanente.

En conclusion

La guerre hybride est asymétrique, agile, économique. Elle remet en question toutes les certitudes sur lesquelles reposaient nos modèles de sécurité. Elle teste notre capacité à sortir des logiques d’hier, à faire preuve de lucidité stratégique et à oser remettre en cause des cycles d’investissement trop lents, trop rigides, trop éloignés des réalités du terrain.

Il ne suffit plus de multiplier les milliards pour se croire protégés. Nous devons apprendre à penser la sécurité comme un écosystème dynamique, en constante évolution, capable d’intégrer des technologies émergentes, d’adapter ses outils en temps réel et de réagir rapidement aux signaux faibles. Dans ce contexte, continuer à investir massivement dans des équipements lourds qui ne seront livrés que dans dix ans, alors que la menace vient déjà de drones à quelques centaines d’euros, revient à construire des forteresses de pierre à l’ère des missiles intelligents. C’est non seulement inefficace, c’est dangereux.

La rapidité de l’évolution technologique ne doit plus être vue comme une contrainte, mais comme un élément central de toute stratégie de défense moderne. Il faut anticiper, ajuster, innover, et le faire maintenant.

Nous avons besoin d’une défense intelligente, à la fois résiliente et réactive. Et pour y parvenir, il faudra du courage politique : celui de regarder en face les transformations du monde, de faire des choix difficiles, et de mettre la technologie au service de la liberté et de la sécurité.