Le bruit et la lumière

La démocratie moderne étouffe sous le bruit. Dans le tumulte des réseaux, les convictions se fragmentent, les débats s’enveniment, et la vérité devient une opinion parmi d’autres.

Le paradoxe est cruel : jamais l’information n’a été aussi abondante, et pourtant, jamais la compréhension collective n’a semblé aussi fragile.

Pourtant, dans cet océan de confusion, une lumière se dessine. Discrète, exigeante, mais porteuse d’une promesse : celle d’une transparence démocratique organisée, éthique et accessible à tous, rendue possible par les technologies numériques.

Car le numérique n’est pas condamné à nourrir la désinformation. Il peut aussi devenir le meilleur allié d’une démocratie vivante, capable de se montrer, de s’expliquer et de se réinventer.

La publicité des débats : un principe ancien, une révolution moderne

L’article 162 de la Constitution belge le rappelle : les séances des conseils communaux sont publiques. Ce principe, hérité du siècle des Lumières, symbolise la confiance dans la raison collective. La « publicité des débats » permet de voir, d’entendre, de juger.

Mais pendant longtemps, cette publicité est restée symbolique : encore fallait-il pouvoir se rendre physiquement dans la salle du conseil, un soir de semaine, pour suivre la vie locale.

Aujourd’hui, la technologie change la donne. Grâce à la diffusion en direct et aux rediffusions en ligne, le citoyen retrouve un accès effectif à la délibération publique.

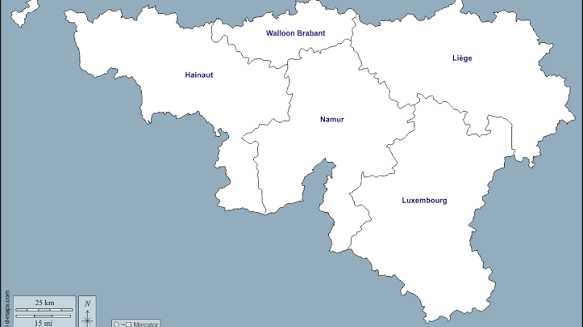

Selon une récente étude de Brulocalis (21 octobre 2025), environ la moitié des communes bruxelloises diffusent désormais leurs séances de conseil. Ce mouvement, confirmé par une analyse du CRISP, constitue une avancée démocratique majeure : la publicité devient réelle, permanente, universelle.

La transparence, moteur d’une démocratie confiante

La diffusion des débats ne relève pas du gadget technologique. C’est une révolution civique.

En permettant à chacun d’assister — en direct ou en différé — aux délibérations, la collectivité :

-

renforce la confiance entre élus et citoyens ;

-

facilite le contrôle démocratique des décisions ;

-

stimule la pédagogie politique auprès des jeunes générations ;

-

préserve la mémoire locale en complétant les procès-verbaux officiels ;

-

et prépare le terrain de la participation active, par la compréhension des enjeux.

Ces images, archivées et accessibles à tout moment, redonnent de la lisibilité à la démocratie. Elles montrent que le pouvoir n’est pas une abstraction : c’est une succession de discussions, de compromis, de votes. Autrement dit, de travail public.

L’équilibre nécessaire : transparence et respect de la vie privée

Mais l’ouverture ne va pas sans responsabilité. La captation des séances publiques impose un équilibre entre droit à l’information et protection des personnes.

Les institutions doivent encadrer ces pratiques dans leurs règlements d’ordre intérieur (ROI), en conformité avec le RGPD.

La base légale est claire : la diffusion relève d’une mission d’intérêt public (article 6(1)(e) du RGPD). Mais cette légitimité s’accompagne d’exigences :

-

information du public et des participants,

-

cadrages non intrusifs (plans larges, micros sur les élus),

-

limitation des durées d’archivage,

-

et attention particulière aux mineurs ou aux citoyens qui interpellent le conseil.

Brulocalis et l’Union des Villes et Communes de Wallonie recommandent une charte éthique de la transparence, conciliant visibilité et dignité.

Le numérique, levier d’une démocratie plus vivante

La diffusion des séances n’est qu’une étape. Le numérique peut aller plus loin, jusqu’à réinventer la participation politique.

Il permet de transformer la « publicité de jure », prévue par la loi, en publicité de facto, vécue et partagée.

Mais surtout, il ouvre la voie à une démocratie augmentée, où la participation citoyenne devient continue et accessible.

Imaginons :

-

des consultations en ligne régulières sur des projets locaux ;

-

des votes électroniques sécurisés grâce à l’authentification numérique (eID, Itsme) ;

-

des plateformes participatives permettant de déposer des propositions, de débattre, d’amender des textes ;

-

et des délibérations publiques interactives, où les citoyens peuvent suivre, commenter et comprendre les choix de leurs représentants.

La technologie offre les moyens d’une souveraineté partagée : une manière nouvelle de conjuguer la représentation et la participation.

L’authentification numérique : un nouveau contrat de confiance

La clé de cette transformation réside dans la confiance numérique.

Les outils d’authentification, cartes électroniques, signatures digitales, plateformes sécurisées, ne sont pas seulement des dispositifs techniques : ce sont des instruments de citoyenneté.

En permettant à chacun de s’identifier, de voter, de participer à des consultations en ligne ou à des processus délibératifs, ils redonnent au citoyen une part concrète de souveraineté.

Ce pouvoir, qu’il délègue habituellement à ses élus, peut ainsi s’exercer plus directement, plus fréquemment, plus lucidement.

Cette « démocratie à plusieurs vitesses » ne menace pas la représentation : elle la complète. Elle fait du citoyen non plus un spectateur, mais un acteur de la décision publique.

Les débats en ligne : une agora retrouvée

De nouvelles formes de débat démocratique en ligne émergent déjà.

Certains parlements expérimentent des diffusions commentées, où les échanges sont expliqués en temps réel par des journalistes ou des experts indépendants.

D’autres plateformes testent des espaces de discussion modérée, où le citoyen peut réagir, poser des questions, proposer des amendements, dans un cadre encadré et respectueux.

Cette approche pédagogique et collaborative favorise la compréhension, la nuance et la responsabilité.

Elle rappelle que débattre, ce n’est pas vaincre l’autre, mais chercher ensemble ce qui est juste.

Responsabilité et droit à l’expression : les deux faces d’une même citoyenneté

Lorsque je me suis battu pour la responsabilité en ligne, ce n’était pas pour restreindre la liberté d’expression, mais pour la rendre plus consciente.

Être responsable, ce n’est pas se taire ; c’est assumer la portée de sa parole.

Mais la responsabilité a son pendant : le droit d’être informé, de comprendre et de s’exprimer.

Ce droit fondamental ne devrait pas se limiter à une élection tous les cinq ou six ans.

Exprimer son avis en connaissance de cause, participer au débat public, contribuer à la délibération collective — voilà des formes de citoyenneté qu’il faut encourager, rendre possibles, simplifier.

Le numérique, bien orienté, peut devenir l’infrastructure de cette citoyenneté active, à la fois libre et consciente.

Pour une démocratie en mouvement

La démocratie 2.0 ne sera pas une application à télécharger, ni un réseau social de plus.

Elle sera une culture du dialogue, une manière de repenser la place du citoyen dans la cité.

Elle exigera des institutions une transparence réelle, des médias une pédagogie rigoureuse, et des citoyens une vigilance confiante.

Les technologies ne sauveront pas la démocratie — mais elles peuvent lui rendre sa vitalité, si nous choisissons d’en faire des outils de vérité, d’inclusion et de responsabilité.

La transparence, lorsqu’elle est éthique et maîtrisée, n’est pas une menace, mais une promesse : celle d’une démocratie plus proche, plus adulte, plus digne de la confiance des citoyens.

« La démocratie, écrivait Hannah Arendt, naît du courage d’apparaître en public. »

En donnant à chacun la possibilité d’assister, de comprendre et de juger par lui-même, la technologie peut aujourd’hui redonner à ce courage une place centrale dans la vie civique.